- 새마을운동은 미래지향적 서사...MAGA는 과거지향적 서사

- 국가도약은 배제 아닌 모든 구성원 포용적 비전 속에서 가능

서론: 두 시공간의 교차

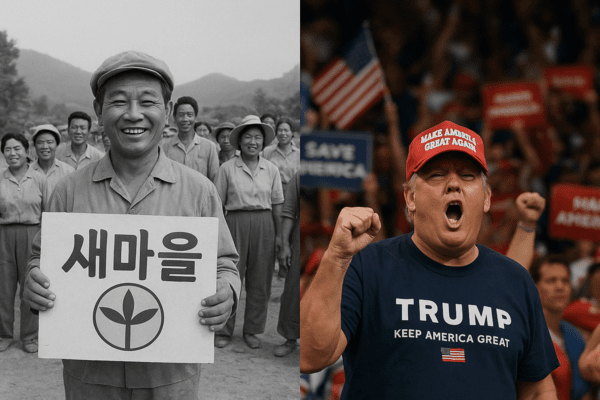

1970년대 한국의 농촌, 한 농부가 정부에서 지급한 시멘트로 낡은 초가집을 헐고 회색 슬레이트 지붕을 얹는다. 반세기 후 2024년 미국, 한 시민은 붉은 모자를 눌러쓴 채 거대한 정치 집회에서 지도자의 구호에 환호한다. 전혀 다른 시공간의 두 풍경은 그러나 동일한 질문을 던진다. 정체성의 위기와 경제적 불안에 직면한 사회는 대중 동원을 통해 어떻게 스스로를 재건하려 하는가?

박정희 대통령의 ‘잘 살아보세(새마을운동)’과 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘미국을 다시 위대하게(Make America Great Again, MAGA)’는 단순한 구호가 아니다. 두 운동은 각기 다른 시대적 조건 속에서 국가적 열망을 담아낸 사회공학적 프로젝트였으며, 표면적 유사성 속에 정치 동원의 본질적 차이를 내포한다.

미래의 서사 vs 과거의 향수

새마을운동은 미래지향적 발전 서사였다. ‘근면·자조·협동’이라는 정신 아래, 극복해야 할 대상은 가난과 정체, 그리고 전근대적 의식이었다. 구호는 더 나은 주택, 증가한 소득, 현대화된 조국이라는 구체적 성과로 제시되었다. 실제로 1974년 농가 소득이 도시 가구 소득을 추월하는 성과로 이어졌다.

반면 MAGA는 과거지향적 복원 서사다. 이 구호는 이상화된 미국의 영광에 대한 향수를 자극하며, 세계화와 다문화주의 속에서 상실된 경제적 우위와 문화적 정체성을 회복하겠다고 호소한다. MAGA가 설정한 적대 세력은 중국, 불법 이민자, 부패한 엘리트처럼 구체적이고 인격화된 대상이다. 약속된 보상은 물질적 성취보다는 정체성과 위계의 복원이라는 문화적·심리적 차원에 가까웠다.

국가 주도 개발 이끈 지도자 vs 대중 선동가

두 운동의 성격은 지도자와 추종자의 관계에서 갈라진다. 박정희 대통령은 새마을운동의 중심에 선 국가 주도 개발을 이끈 지도자였다. 그의 의지는 중앙집권적 국가 기구를 통해 하향식(top-down)으로 관철되었고, 농민은 근대적 국민으로 재편되기 위해 동원된 주체로 참여했다. 목표는 농민을 새로운 국민으로 ‘만드는 것’에 있었다.

반면 도널드 트럼프는 카리스마적 선동가에 가깝다. 그는 국가 기구보다는 소외된 계층의 불만을 포착하고 증폭시킴으로써 힘을 얻었다. 새로운 시민을 창조하려 하지 않았고, 대신 기존에 무시당했던 ‘잊힌 미국인’을 인정하고 그들의 분노를 정당화했다. MAGA 지지자들은 수동적 대상이 아니라, 적극적으로 자신들의 정체성을 표현하는 정치적 집단으로 형성되었다.

통제와 감시 vs 공연과 상징

새마을운동의 동원 방식은 정부의 자원 배분, 마을 간 경쟁, 때로는 강제 동원에 기반했다. 국가는 항상 지켜보고 평가한다는 감시와 통제의 논리가 작동했다.

반면 MAGA는 전혀 다른 방식으로 전개되었다. 대중 집회라는 정치적 의례, 전통 언론을 우회하는 소셜 미디어, 붉은 모자라는 문화적 상징이 동원의 핵심이었다. 이는 관료적 감독이 아니라 스펙터클(spectacle), 즉 대중의 주목과 서사를 장악하는 힘에 의존했다.

분열이라는 공통의 유산

두 운동은 모두 ‘국가 통합’을 내세웠지만, 결과적으로 분열을 남겼다.

새마을운동은 농촌 근대화와 빈곤 감소라는 성과를 남겼다. 그렇지만, 동시에 유신 체제를 정당화하는 도구로 기능했고, 강제 노동과 전통문화의 파괴, 장기적 농촌 공동체 붕괴라는 그림자를 드리웠다.

MAGA 역시 소외된 계층에 정치적 목소리를 부여했으나, 미국 사회를 극단적 양극화로 몰아넣고 민주주의 제도 자체를 위협하고 있다.

결론: 더 위대한 대한민국을 위한 교훈

오늘의 대한민국은 저출산, 안보 위기, 사회 양극화라는 복합적 도전에 직면해 있다. 국가적 비전과 동력이 필요하다는 점은 분명하다. 그러나 새마을운동과 MAGA의 비교는 냉정한 교훈을 준다.

국가를 ‘위대하게’ 만들겠다는 약속은 매혹적이다. 그러나 그 ‘위대함’을 누가, 어떤 방식으로 정의하느냐에 따라 결과는 공동 번영이 될 수도, 심각한 분열이 될 수도 있다.

진정한 국가적 도약은 특정 집단을 배제하는 구호나 일방적 강제가 아니라, 모든 구성원이 공감하는 포용적 비전 속에서 가능하다. 이를 뒷받침하는 것은 실질적 정책과 제도, 그리고 자발적 참여를 보장하는 민주적 과정이다.

구호가 정책으로, 정책이 국민의 삶으로 이어질 때 비로소 대한민국은 분열이 아닌 도약의 길로 나아갈 수 있다.

* 필자 소개 *

신치범

건양대학교 군사학과 교수로서, 사단법인 미래학회 기획이사와 미래군사학회 사이버/네트워크 상임이사를 겸하고 있다. 『비대칭성 기반의 한국형 군사혁신』, 『한미일 안보협력 메커니즘 중층적 구조의 기원』 등 저술. 『국방환경과 군사혁신의 미래』 공저. 한미일 안보협력, 군사혁신(Revolution in Military Affairs, RMA), 미래 전쟁과 대한민국의 미래 담론을 아우르는 학제적 연구와 정책 자문 활동을 이어가고 있다.