디지털 전환(DX)의 파도를 넘어, 지금 우리는 인공지능 대전환(AX, AI Transformation, 인공지능이 판단·예측까지 맡는 자율화의 단계)의 거대한 해일을 맞고 있다. 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라는 DX를 ‘자동화’의 단계, AX를 ‘자율화 혁명’의 단계로 볼 수 있다는 취지로 설명한 바 있다. 요지는 분명하다. 데이터가 산업화 시대의 석유였다면, AX 시대의 인공지능은 그 석유를 태워 국가와 사회를 움직이는 새로운 엔진이다.

문제는 이 문명사적 전환의 한가운데에서, 인공지능을 다루어야 할 인간의 읽기·쓰기 능력, 곧 문해력이 급속히 약화되고 있다는 점이다. 인공지능의 언어 능력은 날마다 비약적으로 향상되는데, 정작 그 ‘두뇌’를 통제해야 할 인간의 인지 능력은 퇴행하고 있는 것이다.

통섭학자 최재천 교수는 “독서는 취미가 아니다. 독서는 일이다”라고 말한 바 있다. 이 도발적인 문장은 AX 시대를 관통하는 날카로운 통찰이다. 우리가 독서를 고상한 취미나 개인 교양의 문제로만 치부하는 순간, 우리는 인공지능의 주인이 아니라 알고리즘이 던져주는 정보와 감정을 수동적으로 소비하는 객체로 전락한다. 독서는 더 이상 선택적 취미가 아니다.

AI가 일상과 안보, 민주주의까지 관통하는 오늘, 독서는 인간의 사고력과 분별력을 떠받치는 ‘인지 인프라’이자, 한 사회의 집단 지능을 지키는 최후의 방어선이다. 그 인지 인프라(국민의 읽기·쓰기·판단 능력이라는 보이지 않는 기반)를 지키는 가장 강력한 수단이 바로 책 읽기, 다시 말해 AX 시대의 ‘인지적 핵무기’로서의 독서다.

‘호모 레겐스(읽는 인간)’의 멸종 위기, 그리고 43%의 충격

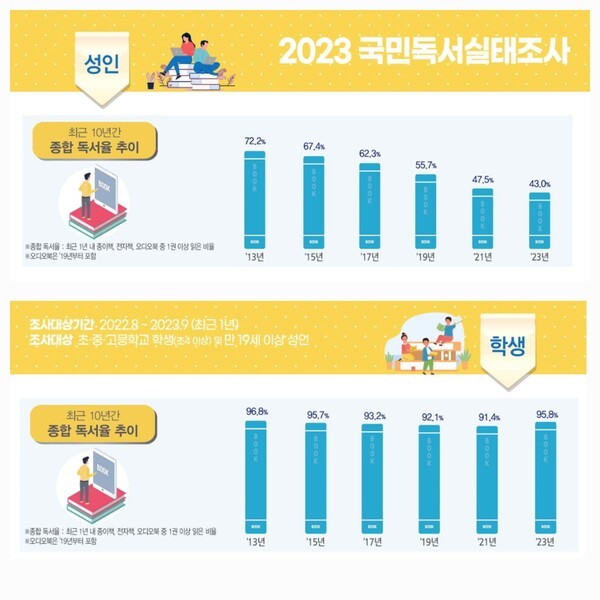

문화체육관광부가 발표한 「2023년 국민 독서실태 조사」는 참담하다 못해 위기감을 느끼게 한다. 성인 10명 중 6명은 1년 동안 단 한 권의 책도 읽지 않는다. 종합 독서율 43.0%, 1994년 조사 이래 최저치다. 학생 시절 95.8%에 달하던 독서율은 대학 졸업과 동시에 벼랑 끝으로 추락한다. 이는 한국인의 독서가 지적 호기심에 기반한 ‘습관’이 아니라, 입시를 위한 ‘강제 노동’이었음을 자인하는 꼴이다. OECD 성인 문해력 조사(PIAAC)에서 한국 청년층은 최상위권을 차지하지만, 45세 이후 급격히 하락해 노년층에 이르면 OECD 평균 대비 뚜렷하게 낮은 수준이다. “서울대 들어갈 때까지만 읽는 나라”, 이것이 우리의 씁쓸한 자화상이다.

성인들이 책을 읽지 않는 이유 1위는 “일 때문에 시간이 없어서(24.4%)”다. 하지만 이는 솔직하지 못한 변명에 가깝다. 우리는 텍스트를 읽을 시간은 없어도 유튜브 숏폼을 넘길 시간은 차고 넘친다. 스마트폰의 도파민에 뇌를 저당 잡힌 사이, 우리의 전두엽은 깊이 있는 탁월한 사고(Deep Thinking)의 기능을 상실해가고 있다.

프롬프트 엔지니어링은 곧 문해력이다

AX 시대의 핵심 역량으로 꼽히는 ‘프롬프트 엔지니어링(질문을 설계해 AI의 답을 이끌어내는 기술)’의 본질을 들여다보자. 이것은 기계와의 기술적 대화가 아니다. AI에게 맥락을 설명하고 논리적 구조를 설계하며 창의적인 제약 조건을 걸어 최상의 결과물을 창출하는 고도의 ‘인지적·언어적 지휘 능력’이다. 빈약한 어휘와 얕은 배경지식을 가진 사람은 AI에게 단순한 질문밖에 던지지 못하고, 그저 그런 평범한 답만 얻을 뿐이다. 반면, 풍부한 독서로 단련된 인문학적 소양을 가진 사람은 AI를 소크라테스처럼, 때로는 셰익스피어처럼 부릴 수 있다. 코딩이 기계의 언어라면, 리터러시는 기계를 지배하는 권력의 언어다.

게다가 생성형 AI는 태생적으로 ‘환각(Hallucination)’이라는 거짓말쟁이 속성을 지닌다. 그럴듯하게 포장된 가짜 정보를 꿰뚫어 보고 검증할 수 있는 비판적 사고력(Critical Thinking) 없이는 AI가 생성한 쓰레기 정보의 홍수에 익사하고 말 것이다. 이 비판적 사고력은 오직 텍스트의 행간을 읽고, 저자의 논리를 해체하며, 자신만의 사유를 구축하는 ‘천천히 곱씹어 읽기(Deep Reading)’를 통해서만 길러진다.

국가 인지 인프라(Cognitive Infrastructure) 재건 전략

그렇다면 우리는 무엇을 해야 하는가? 독서를 개인의 취향이 아닌, 국가 생존을 위한 핵심 인프라로 격상시키는 인식의 대전환이 시급하다.

첫째, 교육과 평가의 혁명이다. 정답을 찾는 객관식 평가를 폐기하고, 책을 읽고 토론하며 자신의 생각을 글로 쓰는 ‘IB(국제바칼로레아)식 논술 교육’을 공교육의 표준으로 삼아야 한다. 이미 전 세계 160여 개국과 한국의 국제학교·일부 공교육에서 IB식 토론·논술 교육이 현실이 되었지만, 한국 대학은 아직 객관식·지식 재생산형 평가에서 완전히 벗어나지 못했다. ‘질문할 줄 아는 능력’이 ‘답을 맞히는 능력’보다 중요한 시대다. 대학에서도 전공을 막론하고 고전 읽기를 필수로 지정해 ‘글 쓰는 엔지니어’, ‘철학하는 과학자’를 길러내야 한다.

둘째, 기업의 독서 경영을 R&D 투자로 인정해야 한다. 배달의 민족을 창업한 김봉진 의장은 “과시적 독서”를 장려하며 도서 구입비를 무제한 지원했다. 그 결과 배달의 민족은 단순한 앱을 넘어 독창적인 문화를 파는 기업이 되었다. 삼성전자를 비롯한 대기업들은 ‘독서 산책’ 등 사내 독서 프로그램을 운영해 왔다. 직원들의 뇌를 깨우는 독서 활동은 단순한 복지가 아니라, 기업의 인지적 자본을 축적하는 가장 확실한 연구개발(R&D)이다. 정부는 기업의 도서 구입비와 독서 교육비에 대해 파격적인 세액 공제 혜택을 부여해야 한다.

셋째, 범국가적 독서 생태계 구축이다. 영국의 「리딩 에이전시(The Reading Agency)」나 핀란드의 「국가 문해력 전략 2030(National Literacy Strategy 2030)」처럼, 정부와 지자체, 도서관이 유기적으로 연결된 컨트롤 타워가 필요하다. 영국에서는 우울·불안을 겪는 환자에게 약과 함께 ‘책을 처방’하는 ‘Books on Prescription(Reading Well) 프로그램’이 운영된다. 의사가 추천한 자기관리 도서를 도서관에서 빌려 읽도록 지원하는 대표적인 ‘사회적 처방’ 모델이다. 우리도 도서관을 단순히 책을 빌리는 곳이 아니라, AI와 인문학이 융합하고 시민들이 지적으로 교류하는 ‘커뮤니티 지식 허브’로 재창조해야 한다.

결론: 텍스트 주권을 가진 자만이 살아남는다

다시 최재천 교수의 말로 돌아가자. “알면 사랑하게 된다.” 독서는 낯선 지식의 영토를 점령해 나가는 치열한 전투다. 그 전투를 포기하는 순간, 우리는 기계가 떠먹여 주는 알고리즘의 노예가 된다.

AX 시대의 진정한 문화 강대국은 반도체 공장의 숫자나 AI 모델의 파라미터 개수로 결정되지 않는다. 그 기술을 운용하고, 그 결과물의 가치를 판단하며, 기술 너머의 윤리를 고민할 수 있는 ‘깨어있는 시민의 숫자’로 결정된다. 독서는 이제 고상한 취미가 아니다. 인공지능이라는 거대한 파도 위에서 중심을 잡고 서핑을 즐기기 위한 유일한 안전장치이자, 인간 고유의 존엄을 지키는 ‘인지적 핵무기’다. 지금 당장 스마트폰을 덮고, 가장 두껍고 불편한 책을 펼쳐라. 그것이 당신의 뇌를 구원할 것이다.

* 필자 소개 *

신치범

건양대학교 군사학과 교수로서, 사단법인 미래학회 기획이사와 미래군사학회 사이버/네트워크 상임이사를 겸하고 있다. 『비대칭성 기반의 한국형 군사혁신』, 『한미일 안보협력 메커니즘 중층적 구조의 기원』 등 저술. 『국방환경과 군사혁신의 미래』 공저. 한미일 안보협력, 군사혁신(Revolution in Military Affairs, RMA), 미래 전쟁과 대한민국의 미래 담론을 아우르는 학제적 연구와 정책 자문 활동을 이어가고 있다.